1歳あひる組月のまとめバックナンバー

1歳あひる組月のまとめバックナンバー

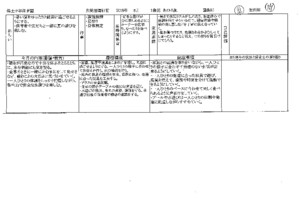

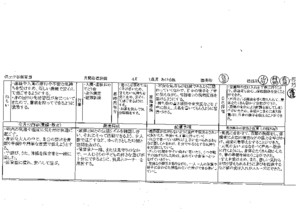

1歳あひる組2017年度3月のまとめ

食事

スプーンは上手持ちが多いが下手持ちを意識させることで「こう?」と握り方を確認する姿が見られる。食べやすい姿勢が保てるように配慮したり、食器に手を添えるように声をかけたりしたことで上手に口に運べるようになって食べこぼしが少なくなっている。食事時間が遅くなったり、身体をたくさん使って遊ぶようになったりしているので食欲旺盛である。配られたおかずから食べ、白米が残っていることが多いので順番に食べるように働きかけた。食材の名前に興味を持ったり、友だちが美味しそうに食べているのを見て口に入れたりしている。楽しい雰囲気で食事ができるように一人一人丁寧に関わっていきたい。

睡眠

体力がついてきたことや、友だちとのやり取りが楽しくなったことで布団で横になっても遊んでいる児がいる。「ねようね」と声をかけ、保育者が側について身体をさすることで落ち着き安心して入眠する。暖かい日が続いているので気温、湿度に応じて快適に眠れるように配慮した。早めに起きた子は身体を休めて静かに過ごせるように側につき見守った。れからも安心して眠れる環境づくりを心掛けていきたい。

排泄

自分のカゴからオムツを持ってトイレに行く児が増えている。「おしっこでた」と得意気に伝え、嬉しそうな顔をしている。「すごいねー」「よかったねー」と十分に褒め自信や意欲に繋げていった。遊んでいる時は「ここにおいておこうね」と玩具の置き場所を確保することで安心してトイレにいくことができている。排泄の難しい児も午睡明けに声をかけることで便座に座りにいくことに興味を持っている。無理のないようにトイレへ誘い少しずつトイレに行く習慣が見につくようにしていきたい。

健康

「そでをめくってね」と声をかけながら一緒に手洗いを行っていたので、自ら袖をめくり、石鹸をつけて手洗いをする。鼻水は続いているが体調を崩す児は少なく元気に過ごしている。戸外では春の陽気にジャンパーを着ないで遊ぶことが多くなっている。長い距離を散歩したり、身体をたくさん動かしたりして遊ぶので水分補給をしっかり行い休息を取ってから園に帰っている。また季節の変わり目で気温差がある為一人一人の健康状態を把握し、変化があった時には適切に対応するように心掛けた。

身体発達

足取りが安定し友だちや保育者と手を繋ぎ長い距離を歩くようになった。一人一人の歩行や体力に合わせバギーを使ったり、帰りにおんぶをしたりしながら無理のないように心掛けた。両足ジャンプやタイヤの山に登ったり、梯子を跨いだり、平均台を渡るなど活発に運動遊びを楽しんでいる。ピタゴラスやブロックを重ねて立体的な形を作ったり、製作では花紙を丸めたり、ラップの芯でスタンプ遊びをするなど、手指を使った活動を多く取り入れた。靴下や靴、ズボンや紙パンツなどの着脱はゆっくりと時間をかけることで一人一人できることが増えている。子どもの成長を見守りながら身体発達を育んでいきたい。

情緒

玩具や場所の取り合いからトラブルになることが多いが、保育者の仲立ちにより気持ちを切り替えて遊べるようになった。友だちが困っていると優しく言葉をかけるなど相手を思いやる気持ちも育っている。友だちへの関心が深くなり、一緒に遊ぶ姿が多くみられるようになった。「いれて」「いっしょにあそぼう」と言葉で伝えあって楽しんでいる。低月齢児の自己主張が強くなっているが気持ちを受け止め寄り添うことで少しずつ落ち着いている。一人一人の思いに寄り添いながら、必要に応じて仲立ちを行い子ども同士の関わりを見守るように心掛けていきたい。

言葉

出来事や自分の気持ちを的確に伝えることが上手になり言葉のやり取りで気持ちを切り替えられるようになっている。色や形、数などにも興味があり、保育者の質問に楽しそうに答えている。色々な場面で物や名前を知らせたり、気持ちを言葉で確認したりするなど、伝えあうことの心地良さを経験できるようにしていきたい。…

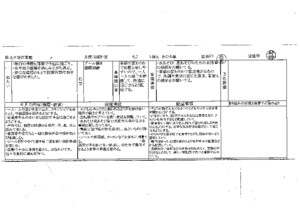

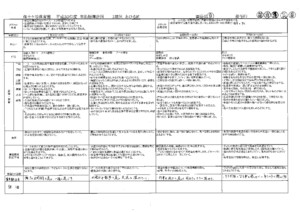

1歳あひる組2017年度2月のまとめ

食事

身体の成長に伴い食事量も増え、完食する児がほとんどとなってきた。きれいになった食器を「ぴっかりんになったよ」と保育者に見せる事を楽しんでいる様子で周囲の児もつられて積極的に食べる姿も見受けられる。一方で食事介助などで保育者に甘えたい児は十分に気持ちを受け止めながら安心して食事ができるようにしていく。食事中に足で床を踏み鳴らしたり食器を持たずに食べている児へは声をかけていくことで徐々にそういった姿が少なくなり、それにともなって食事を床にこぼす量が大幅に少なくなってきた。

睡眠

一人ひとりの入眠までの習慣に合わせて保育者が傍についたり安心して眠れるように環境を整えていく。外気温が大きく変化することもあったのでエアコンや加湿器を適宜使い快適に過ごせるようにした。眠っている間に咳き込む児等は下に布団を重ねて上半身を高くする等して寝苦しくないように配慮していく。うつぶせ寝が多い児は細かく確認しなるべく仰向けで寝るようにしていく。

排泄

朝おやつ後や午睡明け等、ある程度決まったタイミングで声掛けをすることで多くの児がトイレに向かうようになった。仲の良い友だちが行くのを見て保育者が声をかける前にトイレに行こうとする姿もある。トイレでの排泄ができる児も増えており、出なくても座ることに興味を持っているので、子どもたちのやりたい気持ちを尊重し無理なく誘っていくようにする。

健康

インフルエンザに罹る児は少なかったが、欠席するほどではない鼻水や咳等の体調不良は多く見受けられた。鼻水が出たら自分でティッシュを取って保育者に持ってくることが出来るようになり、鼻をかむことも少しずつ出来るようになってきた。送迎時等に日中の体調を保護者に伝え、症状が悪化しないように情報を共有していった。

身体発達

雨天で無ければ積極的に戸外へ出て、片道15分程度しっかりと歩けるようになってきた。ボールを投げる、椅子を持ち上げて運ぶ、縄跳びを尻尾上にして追いかけるといった友だちとの遊びを通じて様々な動きが出来るようになった。室内でも巧技台やマットを組み合わせたサーキット形式の運動遊びやシール貼り等ダイナミックな動きから細かい動きまでを楽しんでいる。

情緒

同じ玩具を通して今まで関わりが少なかった児たちが一緒に遊んだり関わる姿が見られるようになる。玩具の貸し借りや困ったことがあると保育者に自分から伝えに来る姿もある。友だちや保育者との関わりの中で自分の気持ちを表現したり、場合によっては我慢したりといった様々な体験ができるように保育者は見守りながら怪我や危険のないようにしていく。

言葉

保育者の言葉はほぼ全員が理解を示し、それぞれの成長に合わせた一語、二語、三語文での会話が成立するようになる。生活の中の些細な言葉を覚えて見立て遊びの中に取り入れたり保育者の真似をするように友だちに話しかけたりと模倣を通して日々語彙力が増している。感情が昂ぶったりうまく表現ができないときは保育者が代弁するなどして自分の言葉で表現していけるように配慮していく。…